生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を探る

数覚とは何か?―心が数を創り、操る仕組み

認知言語学原理

学者人生のモデル

思考する言語〈下〉―「ことばの意味」から人間性に迫る

思考する言語〈中〉―「ことばの意味」から人間性に迫る

思考する言語〈上〉―「ことばの意味」から人間性に迫る

言語を生みだす本能〈下〉

言語を生みだす本能〈上〉

視覚科学

はじめての認知言語学

認知意味論 (シリーズ認知言語学入門 (第3巻))

壷の中 (美しい数学 (4))

Tewipod

書籍の電子化手順

はじめに

近頃、書籍の電子データ化への関心が高まりつつあります。本を電子化することで、数百冊の本を持ち歩いて携帯端末などでいつでもどこでも読めるようになったり、部屋から本を置くスペースが節約できたりと、色々と利点は多いです。個人による蔵書のデータ化は俗に「自炊」とも呼ばれており以前から一部の間で行われてはいましたが、実用的なドキュメントスキャナやiPadのような完成度の高い書籍リーダーの登場よって近年にわかに注目が高まってきています。私も少し前に電子化のための環境を整え、現在までに500冊ほどの電子化を行いました。

この記事では書籍の電子化について、その方法と手順を一通り簡単に解説してみようと思います。こうした作業はBOOKSCANなどの業者に頼む事も出来るのですが、納期がかなり長かったりスキャン品質に難がある場合があったりするため、本格的に(そして永続的に)行いたいという場合はやはり自前で機材を用意するのが一番だと思います。なお、自炊の方法に関してはこれまでにも良い記事が多く書かれているので(これとかこれとかこれとかこれとか)、興味のある人は目を通してみると良いと思います。

電子化によって実際にどんな具体的なメリットがあるのかということについては、この記事の最後の方で改めて触れることにします。

必要なもの

ドキュメントスキャナと、書籍を解体するための裁断機が必要になります。

スキャナとしてはScanSnap S1500を使います。自炊に関してはこの機種が今のところデファクトスタンダードになっているように思いますが(実際、ネットで見る自炊関連の記事はほぼ全てこの機種を薦めている)、探せば他にもあるのかもしれません。このS1500にはWin版とMac版があるのですが、Mac版にはScanSnap Organizerというpdf編集ソフト(とても便利)が付いていないので、Win版を選ぶ方が良いと思います。また、同じシリーズの古い型でS1300というのもありますが、スキャン速度はかなり落ちるようです[参考動画]。スキャンを大量に行うつもりだったので、私はS1500の方を選びました。

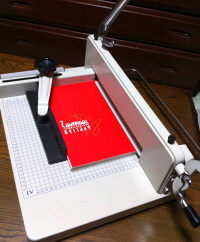

裁断機としてはPK-513Lが最も定評があるようです。ですが、この機種は本体価格が3万円ほどと高価な上、替え刃も一万円以上するという高コストなのがネックです。できるだけコストを抑えたい場合は写真右の中国製の大型ペーパーカッターがおすすめで、私はこれを使っています。

以下少し細かい話。両者を詳しく比較すると、操作性としてはPK-513Lの方が優れていると思えます。書籍を置いたらカッターレバーを降ろすだけでいいPK-513Lに比べ、中国製カッターの場合はカッターを動かす前に書籍を固定するためのハンドル回し操作が必要になり、ひと手間多くかかります。このことは動画を見るとよくわかると思います[PK-513Lの操作動画][中国製カッターの操作動画]。2つ目の動画で始めにハンドルを回していますが、これが書籍を固定するための操作です。これをしないときちんとカットが行えないのですが、割と力もいるしけっこう面倒なのです。しかし中国製カッターにも長所はあって、それは一度に裁断できる紙の厚みがかなり大きいということ。6.5cmくらいまでの厚みまでカットできるので、たいていの本は一度に裁断可能です。一方PK-513Lは裁断可能幅が1.5cmなので、それよりも厚い本を裁断する際は本をいくつかに分割してからそれぞれについて裁断する必要があります。教科書や専門書、ハードカバーなどの書籍はほぼ1.5cmよりも厚いものばかりなので、そういった本を多く裁断したい場合、これはかなり手間だと思います。本を分割してそれぞれのパートについて裁断を行うというのは作業として面倒な上、裁断幅にパートごとの少しのズレが出るというのも気になる点です。こうした点について、中国製カッターにはかなりの分があると言えます(この中国製カッターについてはこの記事に詳しいレポートがあります)(ついでに言うと、この中国製裁断機には改良型もあるようで、値段は高くなりますが操作性は高まっているみたいです)。

スキャナと裁断機の値段は合わせて5万円ほど。ちょっと高いですが、一度買えばずっと使えるものだし、電子化のメリットを考えれば決して悪くはないはず、などと色々と理由を付けて自分を納得させてしまいます(ました)。ちなみに、キンコーズの店舗に行けば一冊200円ほどで本の裁断を頼む事ができますし、TSUTAYAの一部店舗ではスキャナのレンタルをすることが出来るので、近所にこうした店がある場合は利用してみるといいと思います。

次に、実際の手順です。

手順その1:書籍の裁断

本を用意します。今回はこの本でやってみます。

『日本タイポグラフィ年鑑1992』 30.8 x 22.2 x 2.5 cm 大型の本で、 場所を取るし頻繁に読むものでもないので本棚の肥やしにしかならず、たまに取り出しても重たさで腰を痛めそうになるので、こうした本は電子化してしまうに限ります。

ハードカバーなので、まずはこれを本体から取り除きます。力ずくで引っ張って引きはがします。

次に、これを裁断機にセットし、本の背の部分を裁ち落とします。

セットする時の位置合わせがとても重要で、切る幅を大きくしすぎると本文が欠けてしまうし、かといって端っこギリギリを狙いすぎても糊が残ってしまい一部のページがくっついたままになってしまいます(ページがくっついたままだと、スキャンの時に複数のページが同時にスキャナに取り込まれてしまいスキャンに失敗するという問題が生じます)。

見事に背の部分が切り落とされました。これで、本はもう1ページずつ全てバラバラの状態です。

手順その2:スキャニングとpdfデータの編集

本をバラバラにしたら、これをスキャナにセットしてスキャンします。PCでスキャン設定を決めたら、あとは本体のスキャン開始ボタンを押すだけ。あとはどんどん読み込まれて行くので、自分はもう何もすることはありません。

設定と言ってもたいして項目は多くなく、変更するとしても解像度とカラーモードくらいです。写真集など画質が重要なものの場合は高解像度にし、文庫本などはモノクロで、というように本の内容に合わせて設定します。同じタイプの本を連続してスキャンしていく場合は設定の変更は必要ないのでこの作業はスキップできます。

スキャン設定に関しては以下の記事により詳しく書かれているので参考に。

ScanSnap S1500 の設定まとめ – 電子書籍を自炊するときの 10 のポイント ScanSnap S1500 の「OCR テキスト認識」に関する 15 の真実

また、特にコミックスのスキャンに関しては、よりクオリティの高いスキャニングのための細かいノウハウがあるようで、職人と呼ばれる人たちの技術はもはや伝統芸能の域に達しているようです。

まぁ、普通にスキャンする分にはそこまで凝る必要はないでしょうしあまり気にしない事にします。

スキャンが終わるとpdfファイルが生成されて、とりあえずこれでデータ化は完了です。この後、ScanSnap Organizerというpdf編集用の付属ソフトを使う事で、ページの順番を入れ替えたりページの方向を変えたりといったことが簡単にできます。

今回は特に編集の必要はないので何もしませんが、例えば横向きに本をスキャンしてページが倒れた状態でスキャンされたものを、90度回転させて正しい向きにする、といった用途によく使ったりします。

手順その3:デバイスへの導入

pdfが用意できたら、あとはそれを開いて読むだけです。

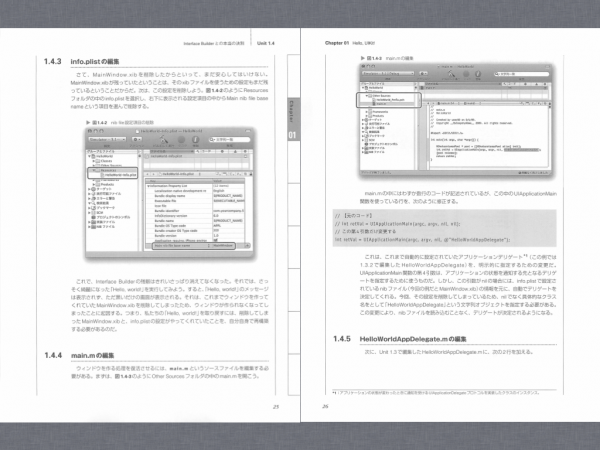

PCで読む場合は、単にpdfファイルを開くだけです。ビューアソフトも色々とありますが、私は特に何も使っていません。ですが、コミックスを読む場合にはビューアを使うのも良さそうだなとは思います(pdfの表示方法を右綴じ・左綴じで切り替える機能が必要になるため)。

iPhoneやiPadで読みたい場合には、多少の仕込みが必要です。方法はいくつかあると思うのですが、私はDropboxにpdfデータをアップロードし、GoodReaderを閲覧アプリとして使用するという方法をとっています。iPhone/iPadどちらもこのやり方で行けます。

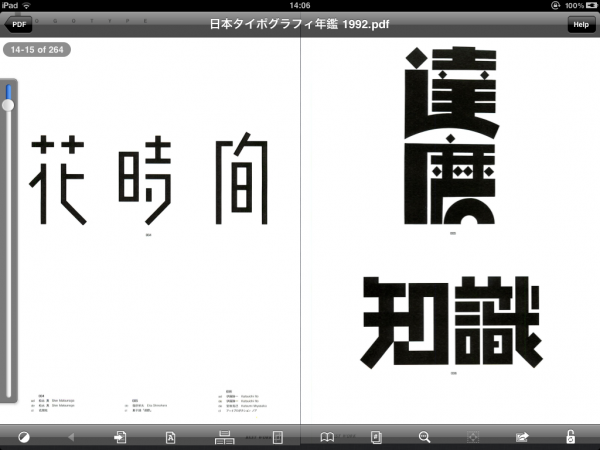

iPadで表示させてみた様子。パソコンやiPhoneにも同じ本を同時に表示させれば、本を分身させて読むという紙の本では決してできないことも出来ます(そんなことをしてどんな意味があるのかはともかくとして)。

上3つはiPadでの表示画面のキャプチャ画像。3 つ目は今回スキャンしたものとは別の本です。単ページではなく2ページずつの表示の場合、A4サイズ以上の書籍の場合は拡大しないと本文が読みにくいですが、文庫本や新書くらいであれば拡大なしでも快適に読めます。

以上が電子化の一通りの手順になります。必要な時間は15分くらいでしょうか(裁断に3分その他に12分)。ということは1時間につき4冊しか出来ないのかというとそういうわけではなく、実際には数十冊の本を裁断とスキャンとでそれぞれまとめて流れ作業的にやるので1冊あたりにかかる時間はもっと短くできます。

電子化のメリット

さて、実際の所こんなことをやってどんないいことがあるんだって話ですが、いくつか例を挙げてみます。

1.電車内で読書をしやすくなった iPhoneに入れて読んでいるのですが、本という荷物を持ち歩かなくて良くなったということと、読むという行為自体が容易になったということが大きな利点です。特に後者の要因は大きいです。電車内で立ちながら本を読むのってけっこう面倒で、例えば片手だけで本を持ちながらページめくりをするのってけっこう難しい。また、大きい本や重い本は持っていて腕が疲れるし、そもそもそういう本は電車内で取り出すことに抵抗を感じます。iPhoneで読むことでこうした問題は全て解決します。

2.リファレンス本をどこにでも持ち歩けるようになった。 例えばプログラミングの参考書などは、自宅と学校とバイト先という複数の場所で必要になるのですが、10冊や20冊もの参考書をいつも持ち歩きたいと思っても実際には無理です。普段持ち歩いてるノートパソコンにデータを入れる事で、これが可能になりました。

3.部屋が片付いた ただしまだ大部分の本は電子化が終わっていないので、効果は限定的です。1000冊とか2000冊といった単位で電子化を行おうという場合は完了するまでかなりの時間を要すると思った方が良いです。

4.その他いろいろ 絵の資料などは画面上で見る事ができるととても便利(形を拡大して見れたり色を採取できたり)。寝る時に電気を消しても本が読める(iPhoneやiPadは布団の中に連れ込める)。 検索できる(小説の中で任意の単語の登場する場所にすぐ飛べる。ただしpdfにOCRをあらかじめかけておく必要有り)。本を取り出しやすい(本棚だと奥の方にある本は手前の本をどけないと取り出せないようなことがあるけど、データならフォルダを開くだけでいい)。などなど。

このように、読書の利便性が様々な場面で向上します。本をよく読む人、蔵書の数が多い人ほど、電子化によって受ける恩恵は大きいと思います。Amazonの電子書籍リーダーであるKindleがアメリカにおいて読書家の人たちを中心に受け入れられて行ったことからもわかるように、読書好きにとって本の電子化というのはとても親和性の高いものだと言えます。

おわりに

2010年は電子書元年だと騒がれましたが、結局のところ未だ電子出版は拡大する状態にも無く、アメリカはともかくとして日本においては紙から電子への急速なシフトチェンジは起こりそうも無いというのが大勢の見方になっています。新刊をデータで購入できるような時代はまだしばらく先のことになるのでしょう。そんな状況にあって、電子書籍リーダーの最も有効な活用方法は蔵書の電子化、つまり自炊なのではないかと思います。

近い将来、本は電子データで購入し電子データで読むという事がごく普通のことになるでしょうし、それに伴い過去の蔵書も電子化したいという需要が急増するのは確実なことと思われます。その頃には、電子化を請け負うサービスも、現在指摘されているような法的な問題点などもクリアされ、充実して行くのかもしれません。そうなれば、ここで紹介したような割と面倒な作業を自分でする必要はもうなくなってしまうのかもしれません。そうした時期がいつ来るのか、5年後なのか10年後になるのかもっと先になるのかわかりませんが、それを待つというのもだから一つの手です。

一方で、業者に頼んだ場合、スキャンのクオリティに難があるのが問題になるかもしれません。画質が低かったり、紙が全体的に斜めにスキャンされたりといったことがあるようです。また、現在スキャニングを代行している業者の多くは、本の表紙のスキャンには対応していないことが多いです。本文だけでなく表紙(カバー)も残したい場合にはこれは困りもの。他にも、裁断やスキャンの過程で本が破損するというのも起こり得ます。従って、電子化のクオリティにこだわりたい場合や貴重な本をスキャンする場合には、業者は利用せず自分でやるのが確実だと言えます。

くっつくHelvetica

Helvetica Experiments #006 Magnet

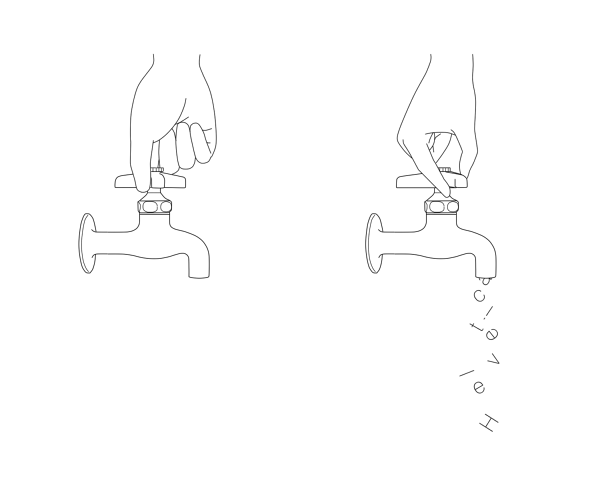

Helvetica Experiments #006 Magnet 蛇口をひねるとHelvetica

Helvetica Experiments #005 Faucet

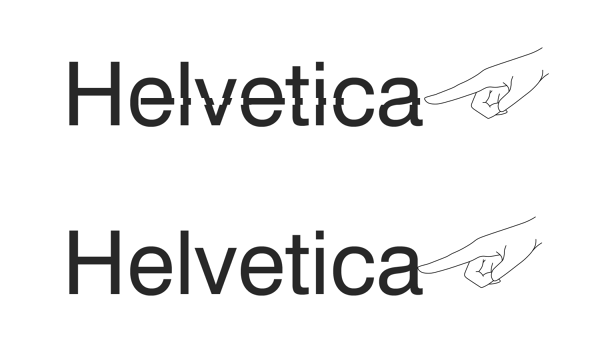

Helvetica Experiments #005 Faucet Helveticaのズレを正す

Helvetica Experiments #004 Tuning

Helvetica Experiments #004 Tuning Helveticaを回す

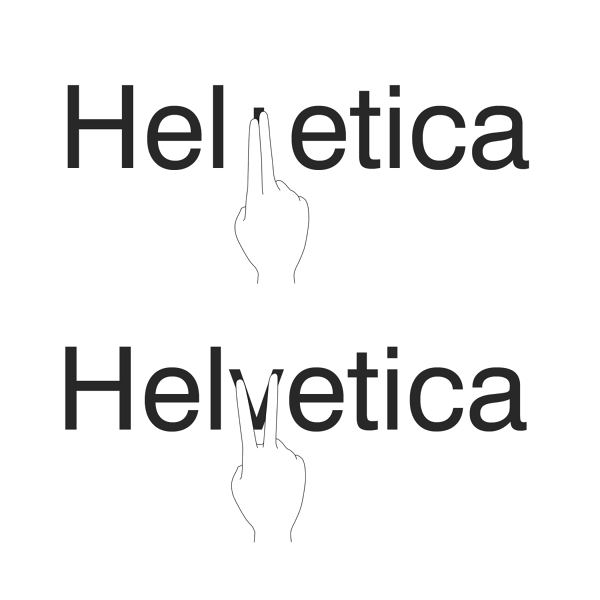

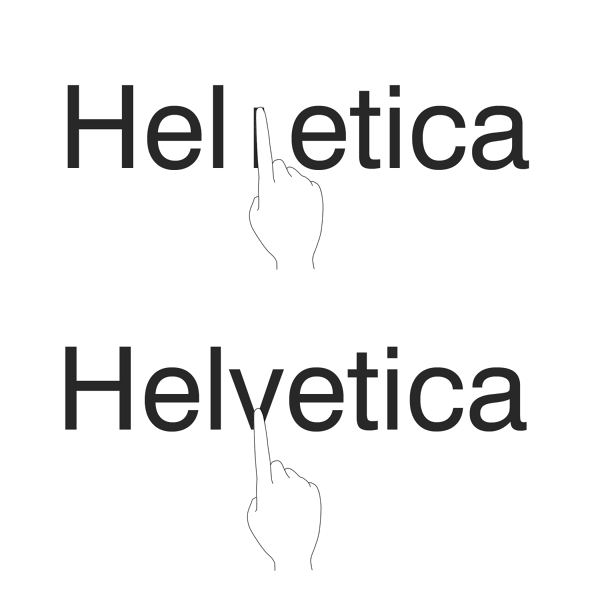

Helvetica Experiments #003 Turn

Helvetica Experiments #003 Turn Helveticaをくぱぁする

Helvetica Experiments #002 Exhibit 2

Helvetica Experiments #002 Exhibit 2 Helveticaを開脚する

Helvetica Experiments #001 Exhibit 1

Helvetica Experiments #001 Exhibit 1 31 Icecream

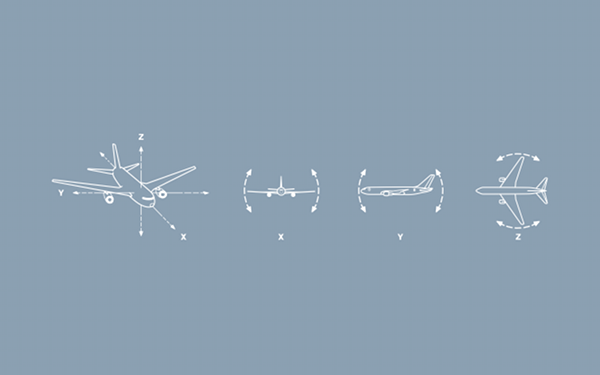

Yaw-Pitch-Roll

Escalator

Casette

モノと一緒に捨てられるもの

約400冊の本の電子化が終了しました。で、今日ゴミの日に裁断・スキャン済みのその本たちをゴミ置き場に出してきました。裁断するときは特に何も感じなかったけど、捨てるとなったときに少し寂しさを感じ始めて、だから最後の記念にと思い捨てる本を並べて写真を撮ってその姿を残しておきました。本を捨てるということで何が寂しかったんだろうと考えてみたんですが、例えばある本は、雨に濡らしてしまったせいで紙がヨボヨボに波打ってるんです。その本を手に取ると、何年も前に自分がそれを読んでいたときの、通学中の雨でカバンと一緒に本も濡れてしまったという状況が、本の手触りを通して頭に浮かんで来ます。紙を見て触っているうちに、そういう忘れていたようなことも思い出せるんです。スキャンされた画像にはそういった紙の質感は何も無く新品まっさらのようになってしまっているので、pdfになったその本を開いても、さっき書いたような状況を思い出すことはもう無いだろうと思います。紙を捨てることで、その紙と結びついていた記憶や思い出も一緒に失われてしまったわけですね。それが寂しくて、捨てる本の写真を撮ったのも少しでも記憶や手がかりを残しておきたかったからなんだろうなと思います。モノを捨てることの寂しさってたぶんそこにあって、これは本に限ったことではないですね。モノを失うこと自体が寂しいというより、そのモノと一緒に過ごした時の思い出が失われることが、寂しいんです。必要の無いモノをいつまでも残してしまう「捨てられない人」というのは、こういった感覚が人より強いのかもしれません。

裁断!裁断!裁断!

着ぐるみ

ウサギ年だしウサギの絵でも描こうかと思ってあれこれやっていたらいつの間にか着ぐるみの絵になってしまった。

サイトいじり

久しぶりにサイトの外観をちょっと変更。前のがいまいち気に入らなかったので。やっぱり中央揃えは開放感があって気持ちがいいです。それにしても、Macを使うようになってからWinの文字がアンチエイリアスがかかってないのが気になって仕方が無い。サイトのメニューの文字なんかは画像置換してしまいたいけど、コストがかかるのでそれはやらないようにするつもり。でも、がたがたの文字をWinで見るたびにもやもやした気分になってしまうのはどうしようもないです。

記事掲載

とってもクールな画面キャプチャソフト

いつもPCで使ってた画面キャプチャソフトがあるんですが、Macでは使えないので何か他に良いソフトはないかと探していたら、こんなものを見つけました(Windowsでも使えるみたいです)。

Jing, instant screenshots and screencasts, home

http://www.techsmith.com/jing/

これがほんとすっごくいい感じだったので、思わず紹介したくなりました。機能についてはサイトのこの部分(キャプチャ画像)をクリックすると見れます。使いやすく見た目もかっこいいソフトです。ちなみに、キャプった画像はPCに保存するだけじゃなくボタン一つでネットにアップして他の人に見せることもできるし、画像の中に説明文や矢印を書き入れることもできます。いま用意したキャプチャ画像は、まさにそうやって作ったもの。画面キャプって説明付けて誰かに見せるってことが超手軽に一瞬で出来てしまいます。5分以内という制限がありますが、動画の撮影も出来てしまいます。素晴らしいですね。ダウンロードして最初に起動した時にチュートリアルが始まるんですが、これがまたクールで。色々と素敵なソフトです。

電車通学

電車通学で片道1時間半くらいかけて学校まで行ってます。往復で3時間以上はかかる。けっこうな時間ロスというか時間がもったいないんじゃないかって思われるかもしれないけど、実はそうでもないんです。電車内でずっと本読んだりできるし、iPhoneのネット環境もある。電車内ってけっこう集中して作業に没頭できるんです。あの適度な揺れとうるささがいいのかもしれません(そう言えばニンテンドーDSの文学ソフトにもBGMの一つに電車内の音というのがあったし、環境音として好きな人は多いんだと思います。カタンゴトン)。帰りの電車内って人が少なくてリラックスできるし雰囲気的にとても居心地がいいから、作業環境としてかなりいいもんなんです。家だとやる気が出ないような作業も電車内だとやれたりするので、面倒な作業が溜まらずに済むのも電車のおかげ。電車様々ですね。

メモ魔

考えたことを言葉にしておくって大事ですね。Evernoteを使うようになってから毎日のように文字を書いています。断片的な思考でも逐一残すようにしていると、後で見返した時に色々と発見があります。記憶なんてすぐ消えてしまうものだし、こうした蓄積を取りこぼさず残しておくのはたいせつ。iPhoneでいつでもどこでもメモを書いたり見たりできるし、この便利さはもうそれがない世界には二度と戻れない感じです。

ひとりでできるもん

高校の頃、数学の勉強にとてもハマっていて、授業とは別に自分で勝手にどんどん先のことを勉強していました。高2の後半にはもう高3の内容まで一人で全てやり終えてしまったんです。別に勉強することが特別好きって訳ではなかったし、むしろ宿題をさぼってばかりの駄目な生徒だったと思うんです。でも、あの時の数学の勉強は、本当に面白かった。誰かから教えられるのではなくて、自分一人で勝手にやるってことが良かったんだと思う。知らない場所に一人で出かける時のワクワクのようなものがあるんです。新しい概念との出会いが純粋に楽しくて、例えば極座標の概念を初めて知ったときに、そんな座標の取り方もアリなのかって新鮮な驚きがあるんです(デカルト座標だけが唯一の座標系だと思ってるわけだからね、その時点では)。新しい章に進むたびに新しい概念が登場して、その度に驚いたり感心したりする。そんな調子で楽しい楽しいでどんどん読み進めていってしまうんです。そうこうしていると、この「初めての出会いの瞬間」の楽しさを、授業に(というか先生に)奪われたくはないって気持ちがとても強くなるんです。何か新しいことを授業で教わるのって、推理小説のネタバレを聞かされるのに似て、とても興ざめなんです。一人でやってたときはあんなに楽しくて、驚きがあって、物事の新しい見方を初めて知った時の新鮮さ、嬉しさみたいなものがあったのに、授業として人から教えられると、どうしてこうもつまらなくて退屈なものになってしまうんだろう! ほんとそう思いました。その先生が授業がへただっただけかもしれないし、説明のスタイルが自分と合わなかっただけなのかもしれない。それもあるとは思う。でも、人から受動的に情報を受け取る場合と、自分で主体的に理解を構成しようとする場合との間に存在する本質的な違いということが、やはり根本の要因なのだと思います。ともかく、教えられる前に自分で勉強してしまうことの楽しさに目覚めてしまった自分は、その後他の科目でも同じようなことをするようになって、結果として授業はまともに聞かない(もう知ってる内容だから)、宿題もよくさぼる(自分の勉強で忙しいから)というかなり不真面目な、かといって勉強してないわけじゃなくむしろ勉強には人一倍熱心だという、教師からすればとても扱いにくい存在になってしまったのでした。

無題

少年易老学難成。

無題

徹夜明けで気づいたら13時間も寝てしまってた。目が覚めて外が暗い時って、なぜか違う国に移動したような気分になります。

iPhoneアプリが作りたい

MacにiOS SDKを入れてプログラミングのお勉強。iPhoneアプリが作りたいんです。自分の作ったものが携帯(iPhone)の中で動くなんて楽しいに決まってますよね。ワクワク。

TOEIC

週末にTOEICを受けます。英語の勉強を試験対策のためにやるなんて時間の無駄だと思うので特に何も勉強はせず受けに行くんですが、試験の形式くらいは把握しておいた方が良さそうだということで公式問題集の模擬試験をやってみました。どうやらこの試験、制限時間がけっこう厳しいみたいで、最後の問題が時間切れで解けなかったです。後半の長文問題が要注意ですね。文章すべて読んだ上で問題の解答を選んでたんですが、それはやめて必要な箇所だけピックアップして読んでいくようなやり方をした方がよさそうです。予想スコアは710〜815。本番ではどうなることやら…。

MacBook Airが来た!

MacBook Air が届きました。さっそくいろいろ設定したりソフト入れたりして飼い馴らす作業に没頭…。トラックパッドが本当に使いやすいです。動作も速いしほんとに快適! もう惚れ惚れです。

無題

自宅で無線LANを使えるようにしたんですが、そのおかげでiPhoneのネット接続速度がすっごく早くなって感激。これであんな画像やそんな画像も見放題…!

無題

「他にないもの」を作りたいなと最近よく思うようになりました。ありきたりなもの、どこにでもあるようなものは退屈です。例えば自分は絵を描くことが多いけど、どうせ描くのなら、まだ誰も描いてないようなものを描くべきなんじゃないか、って。うまくは描けていても、他で見たことあるような絵なら、あんまり意味がない。こう書くとなんか当たり前のことのようにも思えるけど、これまであまりそのことをはっきりとは意識してなかったと思います。でも、ほんとはそこが一番大切なはず。■「それはよそのとどう違うんだ」。任天堂の山内社長は、何かを作ろうとしている社員に対して常にそれを聞いたそうです。「『いや、違わないけど、ちょっといいんです』というのは一番ダメな答えで、それではものすごく怒られる。それがいかに娯楽にとって愚かなことかということを、徹底していた」らしい(*1)。「他の何とも違うものが必要なんだ」。アップルが初代マッキントッシュのデザインを検討する際に、ジョブズはそう言い続けたそうです(*2)。やはり、「他にはないものを作る」ということが、ものづくりの命なんですよね。どんな分野でもきっとそう。自分の作ってるものなんてほんのささいなもので、アップルや任天堂と比べるのもおこがましい感じではあるけど、でも志くらいは見習ってみても悪くはないんじゃないかって思ってます。お前ごときがそんな大層なことを言える身分かよって突っ込みが飛んできそうで、こんな話は恥ずかしくて普段人前では言えないんだけど、チラ裏みたいなここでなら大丈夫かなという気がしたので、まぁお許し下さい。

*1 任天堂 “驚き”を生む方程式

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532314631/

*2 ジョブズはアップルに戻らない

http://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2011/01/post-1918.php

無題

「オブジェクト指向」的に絵を描いたらどうだろう、なんて妄想が浮かびました。2011.1.16で絵のライブラリ化という事を考えたけど、発想としては同じ線です。プログラミングの世界には「ものづくりの方法・考え方」が色々と集結している感じがあって、絵や日常の事とかプログラミング自体とは全然関係のない所にもうまく応用できないかってたまに考えます。

手ではなく目が絵の完成度を高くする

「(描いてる最中の)かわいくない絵をかわいくしていく過程はプログラムのバグ取りに似ている」。そんなことをある人が昔つぶやいてました。ほんとその通りだなって思います。可愛くない原因って色々とあると思うんですが、例えばパーツのサイズがおかしいとか、バランスが取れてないとか、そういったエラー(バグ)を取り除くことで徐々に正解に近付いて行く、っていうのがかわいい系の絵を描く過程だと思ってます。Aという絵をA’ に描き変えてその差分を「評価」して、良くなっていればOK、ダメならやり直し。これのくり返しです。 ■「評価する」という点がポイントだと思います。描いた線が正しいのか正しくないのか、そこを評価する目が、大事なんです。絵を上手く描くのって手先の技術が重要だと思われがちですが、たぶんそれは違っています。手の動きが鈍くても、作業の中で何度も修正をすることで徐々に線は美しくなっていくので、むしろ重要なのは、引かれた線が正しいのか正しくないのか、それを判断する目が大事なんです。絵を描く間に何度も何度も頭によぎる「こうかな、いや違うなこっちだな」という判断、一つ一つは小さな決定だけど、その繰り返しが積もることで1つの絵は出来上がります。手先の器用さではなく、線の正しい選択を適切に行う判断力が、最終的な絵の質を決定しているんじゃないかって思います。

イラストのバージョン管理

一度描いた絵もその後少しずつ改訂することがあります。細かいバグ取りや修正とか、内容自体に少し変更を加えたりとかです。最初に出したものがver1.0だとすると、ver1.1、ver1.2と、少しずつ進化するわけです。pixivなんかだと一度絵を出すと基本的に変更ができないけど、自分のサイトなら好きな時に絵の入れ替えが出来るのがいいですね。ソフトウェアなんかの世界ではバージョン管理がなされているのが普通で、最新のソフトに加えて過去のバージョンも配布されていたりとかしますけど、絵の世界でもそういうことをやってみるのも面白いかもしれません。

無題

MacBook Air をポチた。早く届いておくれー。

二次創作と絵の上達

絵を描くことを二次創作の絵を描くことから始めたんですが、これって絵を上達するうえでかなりメリットがあったと思います。初めからオリジナルのものだけを描いているより、二次創作から始める方が絵の上達の速度は、たぶん早い。例えば何かあるキャラクターの絵を自分が描いたとして、そのキャラクターが人気ジャンルのキャラの場合、すでに多くの絵が、そしてレベルの高い絵がたくさん描かれているわけです。すると、自分の絵をそうしたハイレベルの絵を簡単に比較することができる。オリジナルの絵の場合だと、そもそも描いている題材が違っているのでそうした比較がやりにくいですが、二次創作の場合は全く同じデザインのキャラを描くことになるので、出来あがった絵を比較する時に絵の技法的な部分・技術的な部分だけをより純粋に比較することができ、そのおかげで上手い絵と自分の絵の違いや差がわかりやすくなるので、技術を盗むことが容易になり、結果的により早い上達を得られる、というわけです。人気ジャンルならレベルの高い絵が多く、言い換えれば「お手本になるような絵」がたくさんあるので、そうでない場合よりも絵が上手くなるうえで有利な環境が出来あがっていると考えられます。誰にとっても必ずしも当てはまるかどうかはわからないですが、こうした要素はかなり大きいんじゃないかって思います。そして、「絵の比較の容易さ」という要素は、オリジナルだけを描いている人よりも二次創作をしている人の間で絵柄の画一化が起こりやすいことの原因の1つにもなってるんじゃないかって考えてます。

新しい絵の描き方

「描かずに描く」というのが最近の自分の中で1つのテーマになってます。絵を描くことって職人的な技術や才能を必要とする分野の代表的なものって今は考えられてますが、そうじゃないやり方ってきっとあるんじゃないかって思います。手先の器用さに頼らないでも、絵って描けるのではないか、と。昨日書いた「絵のライブラリ化」というのもそうした考え方のうちの1つです。あれは積み木を組み立てるようにして絵を作るという方法で、なるべく自分の手先を使わずに絵を描こうっていうものでした。こうした方向性を今後もっと突き詰めていきたいとか思ってます。

絵のライブラリ化

プログラムにはライブラリって考えがあって、何か新しいプログラムを作る時には0から全て自分で作ることはまれで、ライブラリから断片的なプログラムを持ってきてその組み合わせで自分の作りたいプログラムを作ります。ライブラリにない部分だけ自分で新たに作ればよく、こうした方法によって効率的に新しいプログラムを作ることができる。このやり方を絵にも適用できないだろうかって思います。毎回0から新しく描くって、それは絵では当たり前のこととされてるけど、ずいぶんと非効率的なことをやってるんじゃないかって気がして。絵でそれをやるとしたら、例えば汎用的なパーツを用意しておいて、いろんな場面でそれを流用したりといったやり方でしょうか。試しに、最近描いた背景画でこの手法をやってみました。森林を描く際に葉っぱのかたまりを別レイヤーとして分離しておいて、別の絵で森の木々を描く際にこの葉っぱのパーツを持ってきて当てはめたんです。実際にはもっと細かく複雑な操作をしてますが、だいたいそんな感じの事を。結果的に、かなり細かい(描き込みの多い)森が一瞬のうちに出来あがってしまいました。効果は抜群ですね。背景画に関してはこうしたことがかなりやりやすいんじゃないかと思います。もっとも、葉っぱを描くくらいのことなら専用のブラシを用意して描けばいいだけなんですが。

年の感覚

自分の中の日付感覚はまだ2011年感より2010年感の方が強いらしく、日付を書こうとする時つい2010年と書いてしまう。そういえば書類とかに自分の年齢を書く時に、その数字にショックを受けてしまうのがどうしても止められない。「え、もうこんな年だったっけ…」 自分では、今でも高校生の気分なのに! 数値だけは気持ちとは関係なく年々増えて行きギャップは広まるばかり。そろそろついて行けそうにないです。